皆さん、こんにちは!

今回は、学問の神様として知られる、北野天満宮をご紹介します。

京都の北野天満宮は、福岡の太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)や山口の防府天満宮(ほうふてんまんぐう)と並ぶ、日本三大天神の一つです。

北野天満宮には、試験合格を願う学生や歴史好きの人々が多く訪れます。

それは天満宮の創建にまつわる話や、菅原道真公が祀られるようになった背景が関係しています。

実は道真公は、最初から学問の神様として崇められていたわけではありません。

道真公の死後、都では次々と災厄が起こり、人々はこれを道真公の怒りによるものと考えました。

その怒りを鎮めるために、北野天満宮が建てられたといいます。

このような背景を知ると、北野天満宮の魅力がより一層深まります♪

この記事では道真公が、学問の神様としてどのように信仰されるようになったのかを解説しています。

見どころとして、撫で牛や天神さまの七不思議も紹介しています。

牛の体を撫でることで、神様へ願いが届くといわれています。

祈りが届く実感があるのも、北野天満宮ならではの魅力です。

ぜひ、ご利益を授かってくださいね♪

本記事では、北野天満宮の歴史や見どころ、参拝の仕方、ご利益について紹介しています。

どうぞ、北野天満宮を訪れる際の参考にしてみてください。

すぐ近くにある平野神社についての記事です。どうぞこちらもごらんください。

北野天満宮について

北野天満宮

引用:北野天満宮境内図より

菅原道真公(西暦八四五~九〇三年)を御祭神とする全国天満宮の総本社。天暦元年(西暦九四七年)ご神託により御鎮座。歴代天皇、皇室の御尊崇篤く、又朝廷、将軍家の崇敬を受け、全国に天神信仰が庶民の信仰として、又学問の神として広まった。現在の社殿は豊臣秀吉公遺命により秀頼が慶長十二年(一六〇七年)に造営。桃山時代の代表的建物(国宝)。境内一円は京・随一の梅の名所で約二〇〇〇本約五十種の梅木がある。毎月二十五日は天神さんの縁日として有名。

御祭神

贈太政大臣正一位 菅原朝臣道真公

相殿

東座 中将殿(菅公御子息)

西座 吉祥女(菅公北の方)

ご利益

入試合格、学業成就、厄除け、文化芸能、災難厄除、武芸上達、延命長寿、縁結び、安産、病気平癒、健康回復

北野天満宮の歴史

北野天満宮は、天神信仰発祥の社として、村上天皇天暦元年(947)、御神託(ごしんたく:神様のお告げ)によって創建されました。

平安京の天門(北西)にあたる「北野」の地に、菅原道真公をお祀りしたことが始まりです。

その後、藤原氏による大規模な御社殿の造営が行われます。永延元年(987)に一條天皇の勅使(ちょくし:おつかい)が派遣され、「北野天満大自在天神」の御神号を賜わり、道真公は「天神さま」として祀られるようになります。

その後、皇室から深い崇敬を受け、国家国民の守護神として崇められてきました。

天正年間には、豊臣秀吉公による「北野大茶湯」が催され、出雲阿国による歌舞伎踊りが初めて演じられるなど、文化芸能の神社としても仰がれています。

江戸時代には、寺子屋において道真公の姿を描いた「御神影(おみえ)」が掲げられ、学業成就や武芸上達を祈願する風習が広まり、「学問の神さま」「芸能の神さま」として親しまれるようになりました。

現在では、道真公の御霊を分けた「天神さん」が全国に約1万2000社鎮座しています。

北野天満宮の御本殿は、豊臣秀頼公が慶長12年(1607)に桃山建築の代表的な八棟造を造営し、その美しさを誇っています。

また数多くの貴重な御神宝類、文化財を所蔵しています。

御神影とは?

神様のお姿を写したお札のこと。

菅原道真公は、なぜ学問の神様になったのか?

菅原道真公は、平安時代の代表的な学者でした。幼少期から学業に励み、和歌や漢詩を作るなど、文化的才能に恵まれた人でした。

学者出身の政治家としても卓越した手腕を発揮し、昌泰2年(899)には右大臣に任命され、左大臣藤原時平とともに国家の政務を統括する役割を担いました。

しかし、昌泰4年(901)、藤原氏の策略により無実の罪を着せられ、九州の太宰府へ左遷されます。

その2年後、延喜3年(903)2月25日に、太宰府で身の潔白を訴えながらも59歳で亡くなります。

『北野天神縁起絵巻』によれば、道真公は天拝山に登り、天に無実の罪が晴れることを祈り続けたといいます。

その祈りが天に届き「天満大自在天神」という御名が下されました。

道真公が亡くなった後、都では災厄が相次ぎ、道真公の怒りによるものと人々は恐れました。

北野天満宮は、御霊(ごりょう)を鎮めるために創建されたといわれます。

当時の朝廷は、御霊思想を打ち消す意味で、天神は、「火雷(からい)」ではなく、「大富」福をもたらすという思想に結び付けて考えていました。

この背景のもと、道真公は「天神さま」として神格化していき、一條(いちじょう)天皇の頃には、天神信仰が広がります。

そして、朝廷や国民の守護神として崇められるようになりました。

生前の道真公の学識や誠実さが評価され、慈悲の神、正直の神、雪冤(せつえん:無実の罪を晴らして身の潔白を明らかにすること)の神とする側面も信仰に加わります。

やがて道真公は「天神さま」として学問、芸能、厄除、誠実、冤罪(えんざい)を晴らす神として幅広く信仰されるようになっていきます。

江戸時代には、大名の間で道真公の作品『菅家文草(かんけぶんそう)』『菅家後集(かんけこうしゅう)』の書写・版行が行われます。

また、天神さまの伝記や物語が数多く作られ、庶民の間にも天神信仰が浸透していきます。

芝居でも『天神記』『菅原伝授手習鑑(てならいかがみ)』が作られ大流行します。

それは浮世絵にも影響し、天神画像の版画が盛んに作られるようになります。

このような背景があり、寺小屋や私塾で手習・学問の神様として崇敬されるようになりました。

現代も道真公は「文道大祖・風月本主」として人々に深く尊敬されています。

道真公は、自国の文化と歴史を愛し、他国の文化を寛容に受け入れる「和魂漢才(わこんかんさい)」の精神でも知られています。

道真公の誠実な人柄と学問への情熱は、後世の人々に影響を与え続けてきました。

菅公が生涯一貫された「誠の心」は、今も日本人の心に生きつづけています。

引用:北野天満宮様WEBサイトの『菅原道真公(菅公)について』より

miko

miko生涯を通して貫いた『誠の心』という言葉がとても響きますね!

御霊(ごりょう)とは?

非業の死を遂げた人の魂に対し、畏れと敬意を込めて御霊と呼びます。

霊魂(たましい)の怒りを丁寧に慰めることによって、平穏を回復しようとする信仰を御霊信仰といいます。

天神信仰とは?

天神信仰は、学者・政治家であった菅原道真公を神として祀る信仰です。

もとは道真公の怒りを鎮めて秩序を回復しようとする御霊信仰が始まりですが、道真公の生前のご事績から、さまざまな神様として信仰されるようになりました。現在は、全国の天満宮で学問の神様、受験の神様として知られています。

文道大祖・風月本主とは?

平安時代中期の学者である大江匡衡(おおえのまさひら)が、北野天満宮の祭神である菅原道真公を称えた言葉。「文道大祖」は学問や文学の祖を意味し、「風月本主」は漢詩や和歌に長じた人を意味します。

和魂漢才とは?

日本の伝統的な精神や価値観(和魂)を持ちながらも、中国から伝わった知識や文化(漢才)を取り入れるという思想です。

参考文献:『神社のいろは』㉕天神さんについて教えて下さいより p64~65

『神社のいろは 要語集』65てんじんしんこう 天神信仰より p191~192

参考ウエブサイト:北野天満宮「北野天満宮について」より

本記事では、北野天満宮に関する伝承や縁起をもとにした内容を紹介していますが、これらの解釈や記述は、他の文献では異なる場合があることをご了承ください。

北野天満宮の特徴

北野天満宮は、学問の神様「菅原道真公」を祀る全国天満宮の総本社です。

学業成就や厄除けのご利益があり、受験合格や学問の成功を願う参拝者で賑わいます。

北野天満宮の境内には、道真公が愛した梅や松が数多く植えられています。

「東風吹かば 匂ひおこせよ 梅の花 主なしとて 春を忘るな」は、道真公が京都の自宅を離れる際、梅の木への別れの思いを込めて詠んだ和歌です。

道真公は梅を大切にしていたことから、北野天満宮の境内には約1500本もの梅の木が植えられています。また、御神紋には「星梅鉢紋」が用いられています。

梅は2月初旬~3月下旬が見頃といわれます。

春の訪れを感じた後は、豊臣秀吉ゆかりの遺構、御土居の青もみじ苑や、秋の紅葉も楽しめます♪

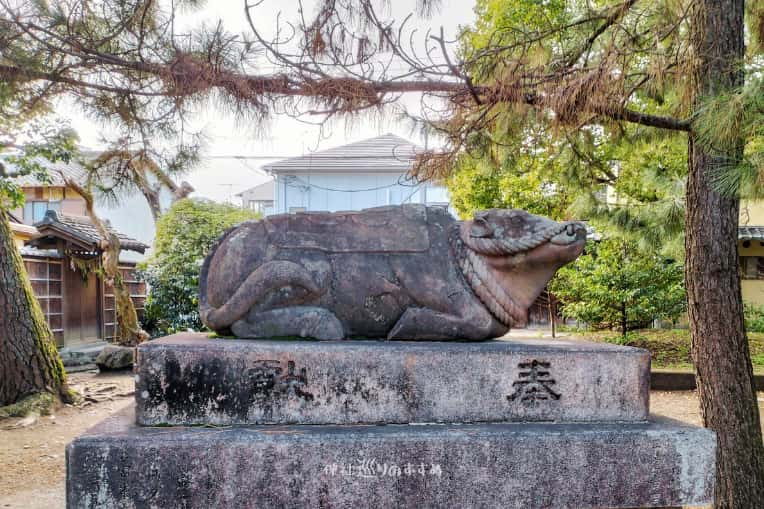

もう一つの特徴として、境内には「撫牛(なでうし)」の像が多く見られます。

これは、道真公が丑年生まれで牛を大切にしていたことに由来するものです。

願いを込めながら牛を撫でると、病気平癒や学業成就のご利益があるといわれています。

受験シーズンには多くの学生が参拝に訪れていますね♪

こうした歴史と文化が息づき、四季折々の自然が美しく彩る北野天満宮は、訪れる人々を魅了する場所となっています。

願いを叶える撫で牛、そのご利益は?

撫で牛について

北野天満宮の特徴としてあげられる「撫で牛」。

牛を撫でることでご利益が授かるといわれています。

北野天満宮には、天神様のお使いとして崇められる臥牛の像が多く奉納されています。

牛の像には個性があり、親子の牛やかわいい子牛、赤目の牛、大きな角を持つ牛、まだら模様の牛などが境内にあります。

牛は菅原道真公が丑年生まれで牛を大切にしていたことや、遺言にもとづく逸話から伏した姿で造られたといわれます。

道真公が大宰府で生涯を閉じられる際、「人にひかせず牛の行くところにとどめよ」と遺言を残し、牛が座り込んだ場所に埋葬されたと伝えられています。

これにより、「臥牛」は特別な意味を持つようになりました。

病気平癒を願う人々はその体を撫で、学問成就を願う学生は頭を撫でて知恵を授かろうとする信仰が広がったのです。

神使である牛は、道真公へ願いを届けてくれる役目も担っています。

下の記事では「なぜ人は、石を撫でるようになったのか?」で撫で牛についても解説していますので、こちらも合わせてお読みください。

受験生参拝スポット!一願成就のお牛さまでご利益を授かる

学業成就、合格祈願などの願いが込められた絵馬は、毎年数十万枚にも及ぶそうです。

北野天満宮で特に注目されるのは、境内北西にある牛社「一願成就のお牛さま」です。

これは北野天満宮で最も古い臥牛がお祀りされており、江戸時代にはすでに親しまれていたといわれます。

朱塗りの鳥居をくぐり進むと、願いを込めて奉納された絵馬がずらりと掛けられており、その光景に圧倒されます。

長年にわたり多くの参拝者に撫でられた一願成就のお牛さま。

そのやわらかな丸みを帯びた姿は、数えきれない祈りと信仰心の証といえます。

霊験あらたかな道真公のお使いのお牛さまは、願い事を必ず叶えるいわれています。

撫でることでご利益が授かると信じ、多くの参拝者がこの場所を訪れます。

牛社の北側には、注連縄(しめなわ)で囲まれた大きな「亀石」があります。

牛の石像が陽石、亀石が陰石を象徴するとされ、陰陽合い和す「陰陽石」として両方を参拝して御神徳をいただく信仰なのだそうです。

これは古代信仰の名残とされています。

天満宮の北西にある神聖なこの場所は、パワースポットといえるかもしれません。

歴史と信仰の奥深さが感じられますね♪

ぜひお牛さまを撫でて願いを込めてみてください♪

天神さまの七不思議とは?

影向松(ようこうまつ)

影向松は、北野天満宮の表参道の入口にある御神木です。

一ノ鳥居をくぐるとすぐ右手に見える黒松で、樹齢600年以上とされています。

この松は、立冬から立春前日までに初雪が降ると、天神様(菅原道真公)が降臨し、雪見を愛でながら詩を詠むという伝説があります。

初雪の日には、硯・筆・墨・短冊が供えられ、「初雪祭」という神事が執り行われます。

筋違いの御本殿

北野天満宮の「筋違いの御本殿」は、天神さまの七不思議のひとつ。

その特徴は、楼門をくぐった後、一度左に折れてから御本殿へ進むという配置になっていること。

一般的には、参道の正面に御本殿が建てられますが、北野天満宮の場合は、創建以前から祀られていた「地主社」を避ける形で御本殿が建てられたといいます。

楼門をくぐると、参道の正面には「地主社」が位置し、御本殿は左手側にあるのが特徴です。

この独特な配置を「筋違いの御本殿」と呼んでいます。

楼門をくぐり、「地主社」へ向かう参道をまっすぐ進んでいくと、その手前で左に折れて進む配置になっています。

この配置にも、不思議さを感じますね♪

星欠けの三光門

星欠けの三光門の由来

- 三光とは?

「三光」とは太陽・月・星を指しますが、この門に刻まれているのは太陽と月だけです。星の彫刻がどこにも見当たらず、これが「星欠けの三光門」と呼ばれる理由。星は天上に輝く北極星のことで、実際には刻まれていないとも。 - 北極星と平安時代の背景

平安時代には、御所が北野天満宮を北西に臨む千本丸太町に位置していました。帝が北野天満宮に祈りを捧げる際、三光門の真上に北極星が輝いていたことが由来と伝えられています。 - 彫刻の位置

太陽:日の出(赤)は、天満宮の額が掛かる裏側。日の入り(黄:画像無し)は、月が彫刻されている裏側。

月:日の出(赤)の反対の梁間に。うさぎとうさぎの間にあるのが三日月です。

星:星は見あたりません。

星をめぐる謎には諸説ありますが、「星欠け門」のエピソードを知ると、北野天満宮の歴史に思いを馳せ、想像が膨らみます♪

大黒天の燈籠

三光門の東南に位置する「大黒天の燈籠」は、北野天満宮の「七不思議」の一つとして知られています。

石燈籠はうっかりすると見過ごしてしまいそうな場所にありますが、江戸時代に「大黒屋」を中心とした質屋の組合によって奉納されたのだそう。

燈籠の特徴は、大黒様が台座に彫られています。大黒様の口や頬に小石をうまく乗せることができ、その石を財布に入れると「金運を招く」のだとか♪

もともとはお金の運試しとして始まりましたが、やがて「落ちない」という性質が受験生の間で知られるようになりました。

遊び心を持って挑戦してみるのも楽しそうですね!

唯一の立ち牛

北野天満宮の境内には、菅原道真公との縁から「神牛」の像が数多く見られます。

そのほとんどが伏せた姿、いわゆる「臥牛」として表現されています。

道真公は「丑年」生まれでした。

大宰府で生涯を閉じた際、御遺骸を運んでいた牛が途中で座り込み、動かなくなったため、その地に埋葬されたといわれています。

このことから、天神さまの神牛は臥牛としてあらわされています。

しかし、拝殿の欄間(らんま)だけ、立ち姿の神牛が刻まれています。

この立った牛は、他の天満宮では見られず、なぜこの牛だけが立ち姿なのかは謎のままなのだそう。

そのため、この立ち牛は北野天満宮の七不思議の一つとして語り継がれています。

裏の社

通常、神社では正面の御本殿にお参りします。

しかし、北野天満宮には、御本殿の背後に「御后三柱(こうのみはしら)」と呼ばれる御神座が祀られています。

この裏の社にもあわせて参拝するのも古くからのならわしとされています。

この御后三柱は、菅原道真公のご先祖様の天穂日命(あめのほひのみこと)、祖父の菅原清公卿(すがわらのきよきみきょう)、父の菅原是善卿(すがわらのこれよし)の三柱の神々が祀られています。

天穂日命は菅原道真公の祖先神であり、菅原清公卿と菅原是善卿は共に学問・教育の分野で大きな功績を残した人物です。

清公卿は若くして遣唐使に任命され、帰国後は朝廷儀式の改革に尽力し、菅原氏初の公卿となりました。

一方、是善卿は幼少期からその学才が注目され、様々な要職を歴任した後、太政官の重職に就きました。

清公卿は学問所「文章院」を創設し、是善卿は「菅家廊下」という私塾を充実させるなど、優れた教育者としても知られています。

裏の社では、これら三柱の神々が祀られていることから、学徳成就のご利益があるとされています。

北野天満宮を訪れる際は、本殿と裏の社の両方を礼拝し、学問や教育を司る神々のご加護を授かると良いですね♪

天狗山

天狗山は、北野天満宮の境内北西の角に位置する小山で、古くから神聖な場所として知られています。

この地は、都の守護を司る乾(北西)の方角にあり、特に重要視されてきました。

室町時代に描かれた『社頭古絵図』(北野参拝曼荼羅)には、ユーモラスな烏天狗が描かれており、かつてこの地に天狗が住んでいたのではないかと考えたそうです。

乾(北西)の方角とは?

北西は、風水において「乾」の位置とされ、特別な意味を持つ方位です。

夜空に輝く北極星は、宇宙の中心であり全宇宙の根源と考えられ、中国から伝わった天体信仰に基づき、神聖視されてきました。

このため、北西は天のエネルギーが満ちる場所とされています。

牛社の奥の鳥居には、柱に歌が刻まれています。

「ひたすらにおすがり申すお牛さま」

(鳥居がなぜここにあるかは不明です)

この歌の意味を考えてみました。

歌は、北野天満宮への深い信仰心と祈りの精神を静かに語りかけてくる感じがします。

「ひたすらに」という言葉は、全身全霊で祈る姿が感じられます。ひたすらに心を込めて、祈ることの大切さを示しているのではないでしょうか。 お牛さまに「おすがり申す」という表現は、牛を神の使いとして敬い、謙虚な心で願う姿を意味しているのだと考えます。 北野天満宮では、多くの参拝者が一願成就を願い、牛社に足を運びます。この鳥居の前では「その祈りには真心はあったのか」「今の自分の願いはどのようなものなのか?」「その願いは天神さんの祈りに通じるものか?」と問われている気がしました。

天狗山と思われるこの丘は、人が立ち入りができない場所のようです。

下から見上げると、少し暗い感じもしますが、一般の人が入らないため、自然が保たれているのだろうと思われます。

京都の町の中でも木々が生い茂るこの森は、神社のエネルギーが高い場所なのだと思います。

この神聖な場所に位置する一願成就のお牛様が、願い事を叶えてくれるというのも納得できますね♪

北野天満宮お参りの仕方

手水舎での清めの作法

おまいりの前に手水舎で手と口を清めることが基本です。

神社の手水舎での清めの作法は以下の手順で行いましょう。

- 右手で柄杓を持ち、水を汲む:まず右手で柄杓を取り、清らかな水を汲みます。

- 左手を洗う:汲んだ水を左手にかけて清めます。

- 柄杓を左手に持ち替え、右手を洗う:柄杓を左手に持ち替え、右手を清めます。

- 口をすすぐ:再び柄杓を右手に持ち替え、左手に水を受けて口をすすぎます。

- 左手をもう一度洗う:口をすすいだ後、左手を再度清めます。

- 柄杓を清めて戻す:最後に柄杓の柄に水を流して清め、元の場所に戻します。

北野天満宮の手水舎は、生け花が美しく飾られ「花手水」です。私が訪れた日もきれいな花が生けられていました。柄杓はありませんでしたが、竹筒から流れ出る水を手に受け、上の手順で清めました。

お参りの方法

拝殿では、日頃の感謝を述べ、願い事をします。

- 深く腰を折り、お辞儀を2回します。

- 胸の前で手を合わせ、2回拍手をします。

- 姿勢を正し、手を合わせ、神様に日々の感謝を述べます。

- もう一度、お辞儀を1回します。

北野天満宮の見どころ

御本殿(国宝)

北野天満宮の御本殿は、総面積約500坪の桧皮葺屋根を持つ建物です。

菅公を祀る御殿と拝殿は、「石の間」と呼ばれる石畳の廊下でつながっています。

御本殿の西には脇殿、拝殿の両側には楽の間が備えられています。

この構造は「八棟造」または「権現造」と呼ばれ、神社建築の歴史を伝える重要な遺構として国宝に指定されています。

拝殿

北野天満宮の拝殿には、お賽銭箱の上に鏡が掛けられています。

この鏡に映る姿を通じて、自らの心を映し出すといわれています。

参拝者は自分と向き合いながら、真心を込めて祈ることができます。

楼門

扁額に「文道大祖 風月本主」と書かれています。

これは、平安時代の学者の大江匡衡が、菅原道真公を称えた言葉といわれています。

御神前の梅と松

道真公が愛した梅の木には、「飛梅」という伝説が語り継がれています。

道真公が京都を去った後、梅の木は恋しさのあまり自ら飛んで大宰府まで辿り着いたとのだそうです。

北野天満宮の創建以来、この梅の木は御神前で大切に守り受け継がれてきました。

一の鳥居、二の鳥居、松の木の参道

一の鳥居をくぐると、参道には松の木が立ち並んでいます。

この日は、雨もしっとりと降っていたので、松の木の匂いがして、一層神聖さが感じられました。

この参道を歩くだけでもリフレッシュすることができますね♪

北野天満宮の撫で牛

菅原道真公をお守りしているのでしょうか?参道のお牛さんは御本殿のほうを向いていますね♪

境内にお牛さんの数は、12~3体いらっしゃるのではないでしょうか?

ひざが痛かったので、ひたすら牛さんの足を撫でてお参りしました♪

みなさんは、どの撫で牛さんがよかったでしょうか?私は、黒目がパッチリした子牛さんと、赤目の牛さんが気に入りました!みなさんもお気に入りの撫で牛さんを見つけてみてくださいね♪

北野天満宮一の鳥居の狛犬

北野天満宮の一の鳥居の前には、神社を守護する立派な狛犬が鎮座しています。

台座には、菅原道真公が愛した梅が彫刻されています。

梅の台座がおしゃれですね♪

北野天満宮花手水(はなてみず)

総本社北野天満宮「花手水」

生け方奉仕「錦 花つね」

生け花が美しく飾られていますね!とてもワクワクしました♪

地主(じぬし)神社

- 御祭神

-

天神地祇(てんじんちぎ)

- 御神徳

-

招福・交通安全・諸願成就

地主神社の社殿は、豊臣秀頼公の造営によるもです。

北野天満宮創建以前から北野の地に祀られていたといわれています。

摂社老松(おいまつ)社

- 御祭神

-

島田忠臣翁(しまだただおき )菅原道真の家臣もしくは岳父(夫人の父)ともいわれています。

- 御神徳

-

植林・林業の神

道真公は、忠臣翁に松の種を持たせ、北野天満宮に撒くように託されました。

その後、道真公の御神霊がこの地に降臨される時、一夜にして多くの松が生えたと伝えられています。

末社伴氏(ともうじ)社

- 御祭神

-

菅原道真公の母君

- 御神徳

-

子どもの成長、学業成就を守護

伴氏社は、菅原道真の母君を祀るお社です。

母君は暖かい愛情と厳しいまなざしをもって、道真公を優秀な成年官吏に育て上げました。

伴氏社は子の健やかな成長と大成を願う母親の信仰を集めています。

神前の石鳥居は、鎌倉時代に作られたもので、台座に刻まれた珍しい「蓮弁」で知られています。

国の重要美術品に指定されています。

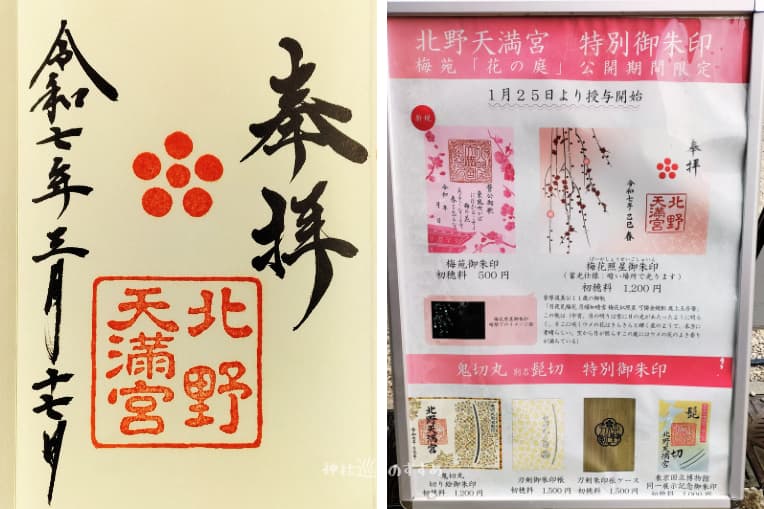

御朱印・授与品

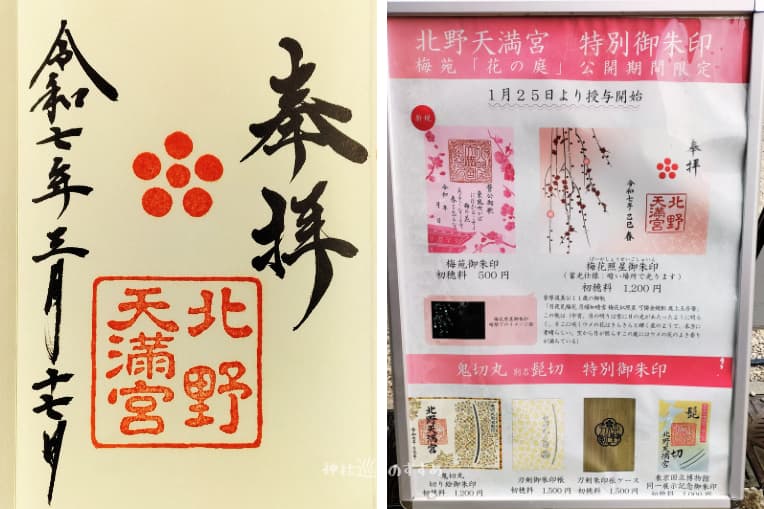

北野天満宮御朱印

通常御朱印初穂料 500円

丁寧に書いていただいた御朱印には真心がこもっていますね♪

天神さまの厄除梅干し

天神さまの「厄除梅干」には、疫病退散、合格祈願のご利益があります。

初穂料は箱の中へ1000円を納めます。

厄除割符(やくよけわりふ)

社務所前にある厄除割符が設置されています。

厄除け、災難除けに心強いお守りになりますね。

初穂料は箱の中へ500円を納めます。

- 札を選ぶ

お札の種類

厄除:前厄除・本厄除・後厄除

厄除以外:災難除け(無病息災・災難厄除・悪縁切り・魔除) - 札に名前と歳を記入(厄除と書かれた方の裏側に書く)

- 願いを込めて割る(割ることで厄が落ちる)

- 名前を記入した方を納めます

- 半分はお守りとして持ち帰り、身に付ける

北野天満宮基本情報

| 名称 | 北野天満宮 |

| 所在地 | 〒602-8386 京都市上京区馬喰町 >>地図を開く |

| TEL | 075-461-0005 |

| 駐車場 | 参拝者専用駐車場 開場時間:00時〜00時 有料 |

| 社務所・授与所受付時間 | 9時〜16時30分 |

| ホームページ | https://kitanotenmangu.or.jp/ |

まとめ

北野天満宮は、菅原道真公を御祭神としてお祀りする、全国約1万2000社の天満宮・天神社の総本社です。

学問の神様として広く親しまれています。しかし、その始まりは今とは少し違っていました。

北野天満宮は、御霊信仰から始まり、道真公を祀ることで国家や人々の安寧を願うものでした。

時代とともに道真公の学識や誠実さが称えられ、やがて学問の神様として広く信仰されるようになりました。

また、北野天満宮には、道真公にまつわる数々の伝説が残され、七不思議として語り継がれています。

境内を巡りながら、その物語に触れるのも魅力のひとつですね♪

全国の受験生や学問を志す人々が、道真公の知恵と精神にあやかろうと願い、祈りを捧げています。

北野天満宮の境内を歩いていると、四季折々の美しい景色とともに、長い歴史が息づいているのを感じることができます。

この記事を参考に、ぜひ北野天満宮を訪れ、道真公の知恵と誠実さに思いを馳せてみてください。

きっと皆さまの祈りが通じ、天神様も力を貸してくださることでしょう♪

この記事を最後までお読みくださりありがとうございました!感謝いたします。