― はるか古代、伝説の神剣「草薙の剣」が紡ぐ物語 ―

草薙の剣をたずさえ、東国の平定に向かった一人の若者がいました。

その名は、日本武尊(やまとたけるのみこと)。

日本武尊は、古代神話に登場する英雄であり、大和統一のために命をかけて戦った皇子です。

父・景行天皇の勅命を受け、九州から東国、蝦夷(えみし)まで巡り、国を平定していきました。

西の熊襲(くまそ)を平定したのは、わずか16歳といわれます。

日本武尊の討伐により、各地に尊と縁のある神社が建てられ、地名の由来となる伝承も多く残されました。

知略に優れ、勇猛果敢に戦った姿が、今も人々に語り継がれています。

今回は、東征の途中、尾張の地で結ばれた日本武尊と宮簀媛の、はかなくも純粋な愛の物語をご紹介します。

勇ましく戦う姿や、悲しいロマンスで語られることが多い日本武尊。

その人生にも、静かでやさしい愛の記憶があったことをお伝えできればと思います。

物語の舞台となった鳴海には、ふたりが愛を育んだ成海神社があります。

成海神社は、日本武尊と宮簀媛命の夫婦神が祀られ、縁結びや夫婦円満を願う人々が多く訪れます。

記事の後半には、神社の見どころも紹介していますので、ぜひご覧ください。

この記事に登場する日本武尊と宮簀媛については、『古事記』および『日本書紀』に記された神話や伝承をもとに構成しています。

日本武尊の東征と宮簀媛の愛の物語

※本記事では、日本武尊および宮簀媛の表記を『日本書紀』に準じています。

以降、日本武尊の名は「尊」と略記いたします。

東征前の戦い

― 西国の平定 ―

東征に赴く前、九州の熊襲建(くまそたける)や、出雲の出雲建(いずもたける)を討ち、西征を果たしました。

熊襲建は勇猛で知られ、尊は女装して彼らの宴に潜入し、兄弟を討ち取ります。

出雲建との戦いも、冷静な機転と知略により討ち取りました。

(尊は親交を装って出雲建に近づき、偽の刀を持たせて本物の刀を奪い、隙を突いてい討ち取ったそうです。)

こうして西国の地を平定した尊は、父・景行天皇のいる都・纏向の日代宮(まきむくのひしろのみや)へ凱旋します。

しかし再び、景行天皇より東方十二国の討伐を命じられます。

― 倭比売命(やまとひめのみこと)との再会 ―

尊は、東国へ向かう前に再び伊勢神宮を訪れ、大御神に拝礼しました。

そして、斎王である伯母・倭比売命に会い、勅命の重さを涙ながらに訴えました。

尊は、「父は幾度も危険な遠征を命じます。これは私に死を命じているのでしょうか」と嘆きます。

倭姫命は優しく尊をなぐさめ、草薙の剣と御嚢(みふくろ)を手渡しながら、「火急の大事が起こったとき、この嚢を開けてみなさい」とおっしゃいました。

そして尊は、深い悲しみを胸に抱きながら、伊勢神宮を後にされました。

参考文献:『神話のおへそ』第三章 神話の世界を読むⅡ 特別編 倭健命の旅路 p.212~213

― 宮簀媛との出会い ―

景行天皇40年冬。

この頃、都で仕えていた建稲種命(たけいなだねのみこと:宮簀媛の兄)は、尊の東征に従軍しました。

建稲種命が「己れの故郷なれば」と思い、尊を尾張国火上邑(ひかみむら)へ案内しました。

当時、全国でも有数の勢力を誇った尾張氏は、尊のために全力を尽くして支援したといわれます。

尊は、宮簀媛の父である尾張氏の当主・乎止与命(おとよのみこと)の館に滞在し、火上と鳴海を往来しました。

鳴海にある宮簀媛の別荘に立ち寄り、宮簀媛と出会い、心を通わせます。

参考文献:『名古屋区史シリーズ 緑区の歴史』161,氷上姉子神社 p.288

宮簀媛の出会いと鳴海の誓い

― 宮簀媛との出会い ―

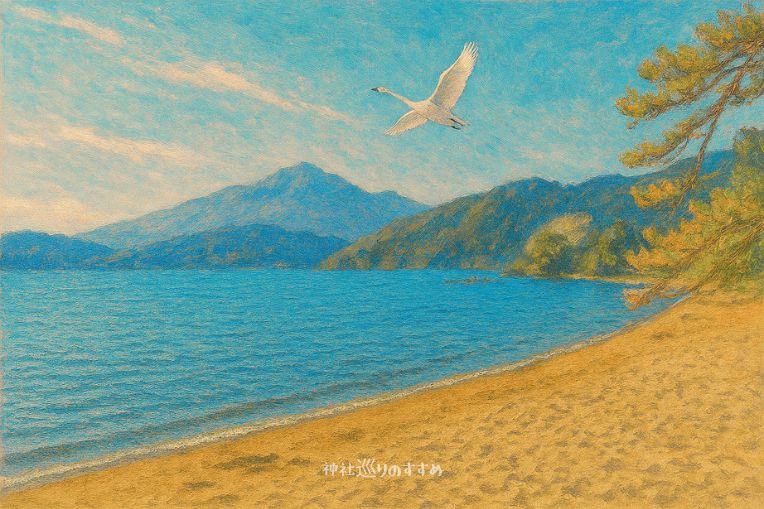

鳴海には、ふたりが心を通い合わせた、成海神社があります。(現在、神社は乙子山にあります)

宮簀媛の別荘は、鳴海の字城(しろ:地名、鳴海の中心部)にありました。

宮簀媛命別業 みやずひめのみことべつげふ

出典:榊原邦彦著『緑区史跡巡り』第二章 大高 宮簀媛命別業p.81より

『熱田太神宮通俗縁起』に宮簀媛命の別業(別荘)があり、成海神社をこの地に祀つたとある他、諸書に見える。『鳴海神社古実聞書』に日本武尊東征の節、ここに泊つて宮簀媛命と遇ひ、この地を発ち東征に赴いたとある。

成海神社の旧地は、天神社から鳴海城跡公園のあたりといわれます。

ここは小高い丘の上にあり、鳴海潟を望む景勝地でした。

尊はこの鳴海で、心安らぐひとときを過ごされます。

若いふたりは海辺を歩きながら語り合い、穏やかな時間を過ごされたのでしょう。(宮簀媛が鳴海に来て船を降り、遊行して腰掛松で憩い、靴を投げた沓脱島の伝承があります。)

沓脱島 くつぬぎしま

出典:榊原邦彦著『緑区史跡巡り』第二章 大高 沓脱島p.160より

『尾張国吾湯市郡火上天神開始本伝』に拠ると、宮簀媛命が鳴海に来て船を降り、海辺を遊行して腰掛松で憩ひ、履を投げて履脱嶋と云つたとある。鳴海の字城に宮簀媛命の別業(別荘)があり、命は火上と鳴海とを往来した。榊原邦彦『緑区郷土史』(鳴海士風会)第四章第廿節「宮簀媛命別業」参照。

『張州雑志』に参道の途中北側に「沓脱島」とあり、腰掛松はその東の常世社に描く。双方とも元宮の麓に近く、ここで休む事は有り得ない。後世に鳴海のどこが沓脱島の所在地かが判らなくなり、火上山の近くに想定したもの。

miko

miko榊原邦彦氏の著書によれば、「沓脱島」と「腰掛松」があった場所は、氷上姉子神社元宮の麓近くではなく、鳴海であった可能性があると述べています。

― 鳴海の誓い ―

厳しい東征の旅路に、心が押しつぶされそうになっていた尊は、宮簀媛の微笑ましい姿に、心が安らいだのではないでしょうか♪

尊は宮簀媛と結婚を約束します。

「必ず勝利を収め、無事に戻ってあなたを娶ります!」と誓われたことでしょう。

尊は東征の決意を胸に、建稲種命を副将軍に従え、鳴海から東国へ船出されました。

宮簀媛は、東国へ旅立つ尊と兄の無事を、心から祈られたのではないでしょうか。

東国の平定

― 日本武尊の東征 ―

尊は尾張国を発ち、駿河を経て相模国へと進まれました。

その地で国造にだまされ、野に火を放たれて命の危機に瀕します。

炎に包まれた尊は、逃げ場を失い、窮地に追い込まれました。

そのとき、神剣がひとりでに抜け、四方の草を薙ぎ払いました。

尊は嚢より火打ち石を取り出し、石を打って迎え火を点けると、炎はたちまち退き、敵勢は焼き尽くされました。

その地は「焼津(やいず)」と名づけられ、神剣は「草薙の剣」と呼ばれるようになりました。

やがて尊は、上総(かずさ)を目指して走水(はしりみず)の海を渡ろうとしますが、海神が波を荒立て、行く手を阻みます。

東征に従っていた妃・弟橘媛命(おとたちばなひめのみこと)は、尊を救うため、自ら海に身を投じられました。

すると波はたちまち鎮まり、船は静かに進み始めます。

尊は妃の死を深く悲しまれましたが、その尊い犠牲によって、東国の道は拓かれていったのです。

悲しみを胸に、尊はなおも旅を続け、各地を巡りながら東国を進まれました。

北の地・蝦夷をも平定し、ついに陸路を辿って尾張国へ帰還されました

参考文献:『熱田神宮』三 神剣と日本武尊 ―神宮のはじまり、地形と遺跡― p.34~37

東征からの帰還

尾張国への帰路にも、二つの神社にまつわる伝承が残されています。

信濃国にて白犬に導かれる

―白い犬の話 ―

信濃国で道に迷った尊は、白い犬に導かれて尾張に戻ってきます。

鳴海の宮簀媛の別荘まで付き従い、別荘で飼われるようになりました。

その後、鳴海最古の神社、狗神神社として祀られ、朱鳥元年(686年)に成海神社が建立されると、神体は熱田社の境内へ遷されました。

ここに王忽に道を失ひて、出づる所を知らず。 時に白き狗自づからに来て、王を導きまつる状有り。 狗に随ひて行でまして、美濃に出づることを得つ。

出典:榊原邦彦著『名古屋区史シリーズ 緑区の歴史』第五章 読物 一 狗神神社p.210

狗神神社について、『緑区史跡巡り』の著者・榊原邦彦氏は、次のように述べています。

一 白犬は日本武尊を案内した後、尊に従つて宮簀媛命の別業に来て飼われた。

二 後に狗神神社としてその地に祀つた。鳴海最古の神社。

三 成海神社創立時に熱田神宮に遷した。

四 後代に熱田の町に遷した。社宮司は後に合祀した。

出典:榊原邦彦著『名古屋区史シリーズ 緑区の歴史』第五章 読物 一 狗神神社p.211

社宮司社(しゃぐうじしゃ)

〒456-0042 愛知県名古屋市熱田区 須賀町401番地

御祭神:高皇産日神

昭和27年に須賀町808番地より換地で遷座

内津峠にて建稲種命が亡くなったことを知る

― 尾張国・内津峠の伝承 ―

尊が春日井市・内津峠に差しかかった頃、海路を進んでいた別軍の建稲種命が、駿河の海で命を落としたという報せが届きました。

尊は深い悲しみに沈み、「現哉(うつつや)、現哉」と嘆かれたと伝えられています。

この言葉が、後に内々神社(うつつじんじゃ)の社名の由来となったといわれます。

信頼厚き副将・建稲種命が亡くなり、尊はとても悲しまれたのでしょう。

宮簀媛がいる鳴海へ

― 再び宮簀媛がいる鳴海へ ―

幾多の試練を乗り越えて東征を果たした尊は、尾張国へ帰還されました。

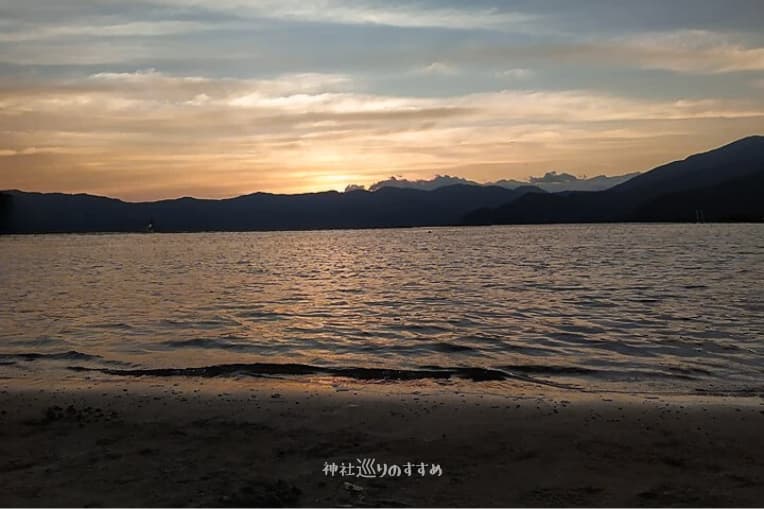

鳴海潟を前に、火上山を望みながら、宮簀媛を想って歌を詠みます。

夕潮に染まる鳴海の海を眺めながら、遠くの火高を望むこの歌は、ようやく帰還した尊の切なる想いが反映されています。

平成二年天神社の入口に立つ歌塚

「倭武尊御歌」

奈留美良乎 美也礼波止保志 比多加知尓 己乃由布志保尓 和多良部牟加毛

鳴海浦を 見やれば遠し 火高地に この夕潮に 渡らへむかも

ゆらめく夕潮を前に、「今すぐにでも海を渡り、宮簀媛に逢いたい」と願う若き英雄の姿が、目に浮かぶようです。

日本武尊と宮簀媛の結婚

― 日本武尊帰還・喜びの宴 ―

鳴海を過ぎ、はるか大高の台地あたり、宮簀媛命の住いに尊は近づく、このたびの東征は、まさにここに始まり、ここに終わった。媛へのながい想いはこの日にかなえられ、長期の作戦のこころのささえは、今日の日のうえにあった。さかんな宴である。媛はしずしずと酒盃を捧げ、尊にすすめる。

出典:篠田康雄著『熱田神宮 三 神剣と日本武尊 ―神宮のはじまり、地形と遺跡―』(p.37〜38)

この一節は、日本武尊の宮簀媛への想いが伝わってきます。

その心情を、短い文にしてみました。

尊は舟を降り、潮の香を背に、館の門をくぐった

大高の台地は闇に沈み、かがり火が揺れている

尊が館に迎え入れられると、勝利の宴が始まった

人々の笑い声、杯を交わす音、舞の足音…

そのすべてが夜空に溶けていく

尊は賑わいのなかで、静かに目を閉じた

「このたびの東征は、まさにここに始まり、ここに終わった」

胸の奥でそっとつぶやいた

やがて、宮簀媛が尊の前に進み出る

幾度もの戦を越え、夢のなかで何度も見たその姿が、今ここにある

絹の袖をかすかに揺らしながら、媛が盃を両手でそっと捧げる

「この盃を、尊に」

媛の声は、頬をなでる風のように柔らかく、火のように温かかった

盃を手に取り、酒を口に含む

その酒は、戦の勝利に酔うものではなく、遠い日の想いを満たすものだった

館の灯が揺れ、宴は続いている

尊の胸にはただひとつ、安らぎが広がっていった

by miko

媛の気高さと慈愛に満ちた姿に、尊は心惹かれたでしょう♪

夜の火上山を眺めると、媛たちの宴があったことをふと想像します。

『古事記』では、宴席で二人の人間味あふれる歌のやりとりがありました。

宮簀媛が食事を出したとき、尊は媛の着物の裾に血がついていることに気づきます。

ひさかたの 天の香久山 利鎌に さ 渡る鵠 弱細 手弱腕を 枕かむとは 我はすれど さ寝むとは 我は思へど 汝が著せる 襲の裾に 月立ちにけり

(大和の天の香久山、鋭い鎌のように飛んでいく白鳥。かよわくて細い、たおやかな腕を枕として寝ようと思うけれど、あなたがお召しになっている着物の裾に、新月が現れています)

出典:執筆 茂木貞純・加藤健司『神話のおへそ』特別編 倭健命の旅路p.216

宮簀媛もそれに応えて歌われました。

高光る 日の御子 やすみしし 我が大君 あらたまの 年が来経れば あらたまの 月は来経往く 諾な諾な諾な 君待ち難に 我が著せる 襲の裾に 月立たなむよ

(太陽のように光輝く皇子であるわが大君、年が経過するにつれ月も経過します。ほんとうにほんとうに、あなたを待ちきれないでいましたから、わたしが着ている着物の裾にも、新月が出るでありましょうよ)

出典:執筆 茂木貞純・加藤健司『神話のおへそ』特別編 倭健命の旅路p.217

歌の読み解きと感想

尊の歌

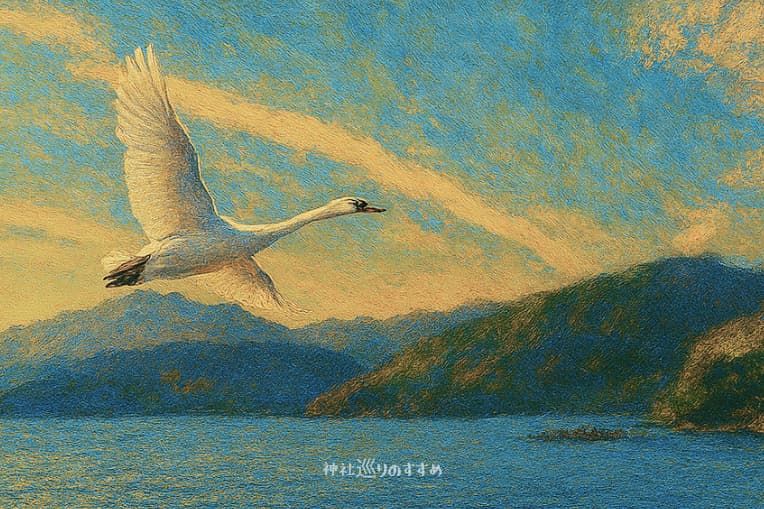

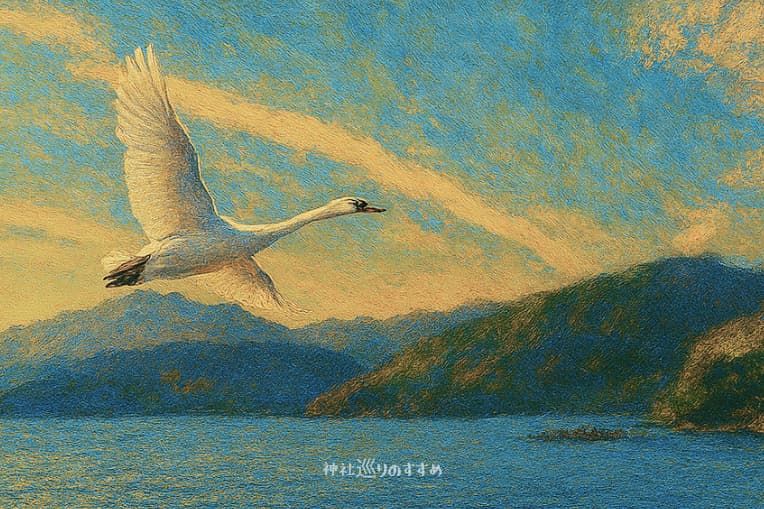

…鋭い鎌のように飛んでいく白鳥

白鳥は、戦に傷ついた尊の魂のようです。

白鳥に自分を重ね、懐かしい大和へ急いで帰りたいという望郷の念が重なっているようです。

たおやかな腕を枕として寝よう…

孤独の中でようやく訪れた優しさに、身を預けたいという思いがにじんでいるようです。

…着物の裾に新月が現れている

尊は、媛の身体の変化を「自然のもの」として受け止めています。

兆しを目にした尊は、心が揺らぎ、その胸の内を言葉にしたのでしょう。

心の揺れ動く様子が描かれていますね♪

宮簀媛の歌

太陽のように光輝く皇子

尊を太陽としています。

年が経過するにつれ月も経過します

媛を月としています。月は満ち欠けを繰り返し、女の私の身体も月のように変化しますと伝えています。

ほんとうにほんとうに、あなたを待ちきれないでいました

あなたを待ち焦がれる、切ない思いを分かってほしいと伝えているのだと思います。

わたしが着ている着物の裾にも、新月が出るでありましょうよ

「新月=月経の始まり」は、再生や始まりの象徴といわれます。

着物の裾に新月が出るというのは、「長く待ったので、身体から一番遠い場所に血がにじんだ」と、時間の経過と自然現象を重ねているようです。

月が巡り、着物の裾に血がにじむほど、想いがあふれたとも解釈できます。

古代の女性は、月経をごく自然なものとして受け止め、周囲に隠すことなく過ごしていたようですね。

この歌が残された理由は?

熱田神宮の北約600メートルの場所に、「断夫山(だんぷざん)」と呼ばれる古墳時代の遺跡があります。

古墳は前方後円墳の形をしています。

近くに「白鳥御陵」があります。

御陵は日本武尊の墓で、断夫山は妃・宮簀媛命の墓とされています。

「断夫山」という名に深い意味があります。

宮簀媛が夫を断ち、貞節を守り続けたことをしのんで、「断夫」と書くといわれています。

断夫山は、陀武夫、壇風、段峯、寝山、姉山という、呼び名がありました。

「姉山」は、「宮簀媛の山」という意味があります。

歌から、宮簀媛が生理中でだったので、身を慎んだと考えられます。

媛は穢れないままに、神剣・草薙の剣を奉斎する道を歩まれたのだと思います。

尊への深い想いと神剣に対する畏れから、媛はその一生を神に捧げる道を選ばれました。

草薙の剣にまつわる話は、神と人との間に立つひとりの女性・宮簀媛の愛と祈りに満ちた話なのだと思います。

尊が使命感をもって大和統一を果たされたように、宮簀媛もまた、神剣を守るという使命を果たされました。媛の静かで揺るぎない気高さと精神の強さが感じられます。尊も媛を信頼して神剣をお渡しになり、草薙の剣も、そうした心を持つ媛を自ら選んだのではないでしょうか。

その姿は、倭比売命にも通じるものがあるように思えます。

日本武尊の最後

― 日本武尊の終局 ―

尊は媛を妃として迎え、しばらく幸せな日を過ごされました。

その後「伊吹山に賊あり」という知らせを聞き、平定のため再び発たれます。

出発の時、宮簀媛に草薙の剣を託し、伊吹山へ発たれました。

山では、山の神の毒気にあてられ、病の身になり下山します。

尊は大和へ帰りたくて、道を急ごうと頑張って歩きますが、体はどんどん衰弱するばかり。

当芸野(たぎの)に至る頃には、尊の足はたぎたぎしく(足もとがおぼつかなくなる)なってしまわれました。(その地を当芸といいます)

当芸野で、尊は嘆きながら歌を詠みます。

心は空をとんでゆく、いつも空を。いまは歩くこともできぬ。

出典:篠田康雄著『熱田神宮』三 神剣と日本武尊 ―神宮のはじまり、地形と遺跡― p.38

そこから少し進まれましたが、疲れたので、杖をついてそろそろ歩かれました。

(その地を名づけて杖衝坂・つえつきざかといいます)

三重村に到着されると、足は三重(みえ)に折れ曲がり、とぼとぼとしか歩けなくなってしまわれました。

(その地を名づけて三重といいます。三重県の名の由来だそうです)

能煩野(のぼの)に着き、死が迫っていると感じた尊は、故郷を偲ばれて歌を詠まれました。

倭は 国のまほろば たたなづく 青垣 山隠れる 倭しうるはし

(大和は秀でた国。山は重なり合い美しい青垣をつくっている。この山々に囲まれた大和ほど麗しい国があるだろうか)

出典:『神話のおへそ』特別編 倭健命の旅路 p.218

この歌は、国しのび歌として知られています。

神剣と、宮簀媛への想いにあふれた歌も詠まれました。

嬢女の 床の辺に わが置きし 剣の太刀 その太刀 はや

出典:篠田康雄著『熱田神宮』三 神剣と日本武尊 -神宮のはじまり、地形と遺跡 p.39

(妃宮簀媛の床のあたりに、私が残してきた太刀よ、ああその太刀は)

この歌を詠み終わった後、尊は亡くなられました。

30歳くらいといわれます。(亡くなった年齢には諸説あります)

尊の死を悼み、妃や御子たちは伊勢に墓を築きました。

悲しむ中、墓から白鳥が舞い上がり、伊勢から大和へと飛び立ちました。

白鳥は各地に留まった後、最後に天へと上っていきました。

参考文献:『神話のおへそ』特別編 倭健命の旅路

日本武尊亡き後

― 日本武尊との約束 ―

尊から草薙の剣を託された宮簀媛は、火上の館(現在の氷上姉子神社の元宮)で約束通り神剣を守り続けました。

草薙の剣の霊威を畏れ敬い、床を設けて安置し、奉仕に務めます。

氷上姉子神社元宮の宮簀媛命についても書いていますので、どうぞこちらもご覧ください。

宮簀媛は、「わが身が衰え、神剣守護の務めに耐えられなくなっては畏れ多い」と考えます。

一族と相談し、神聖な斎場としてふさわしい熱田の地を選びます。

熱田に社を建て、神剣を移してお祀りし、熱田神宮創祀の道を開かれました。

後に、建稲種命の御子(尾綱根命)が奉斎をつかさどり、尾張国造を世襲し、兼ねて熱田大宮の祖となります。

宮簀媛は、仲哀天皇4年、御年百歳前後で亡くなられたと伝わります。

一族は、火上の館址に媛をお祀りし、その後持統天皇4年に、現在の氷上姉子神社の場所へ遷しました。

館址には現在元宮が置かれています。

この記述は、寛平二年に成る『尾張国熱田太神宮縁起』に拠るものとされ、名古屋区史シリーズ『緑区の歴史』(一六一、氷上姉子神社、p.289)にその旨が記されています。

★ ★ ★ ★

日本武尊と宮簀媛の物語は、ここで終わりです。

日本武尊は何をした人?

古代日本の神話に登場する皇子であり、父・景行天皇の命を受けて各地の反乱を鎮圧し、大和政権の統一に貢献した

九州の熊襲を討ち、東国の蝦夷征討にも赴くなど、数々の武功を挙げた

伊勢で授かった神剣を携えて東征に向かい、焼津の火難を剣の力で乗り越え、草薙の剣の名の由来となる伝説を残した

相模の海で水難に遭い、弟橘姫の犠牲によって命を救われ、愛と祈りの物語を残した

能褒野で薨去した後、その魂が白鳥となって天に昇ったと伝えられる、白鳥伝説を残した

年表

| 紀年 | 事項 |

|---|---|

| 81年頃 | このころ日本武尊が生まれる |

| 97年10月 | 皇子日本武尊をつかわし熊襲(くまそ)を討つ |

| 同年12月 | 川上梟帥(かわかみのたける)を誅す |

| 98年2月 | 日本武尊、熊襲平定のさまを奏する |

| 110年6月 | 蝦夷(えみし)叛乱し、日本武尊征討に出発 |

| 同年 | 伊勢で倭姫命(やまとひめのみこと)より神剣を授かる |

| 同年 | 駿河焼津で火難に遭う |

| 同年 | 弟橘姫(おとたちばなひめ)が入水する |

| 同年 | 尾張に帰還し、宮簀媛命の館に入る |

| 113年 | 伊吹山の神の祟りに遭う |

| 同年 | 伊勢国能褒野にて薨去(こうきょ)する |

| 同年 | 白鳥陵に葬られる |

| 同年 | 武部(たけるべ)を定める |

| 同年 | このころ熱田神宮が創建される |

※年表は、篠田康雄著『熱田神宮』(學生社、日本の神社シリーズ、1968年)「熱田神宮年表」を参考に作成

成海神社を訪れると、日本武尊が御歌に込めた宮簀媛への想いが、この地の歴史とともに心に響きます。

東征を終えた尊は、この地にひとときの安らぎと幸せを見いだしたことでしょう。

夕潮に隔てられた恋は神話となり、かつて鳴海潟があったこの地に、今も想いを残しているようです。

古代の英雄と姫君が縁を結んだ成海神社で、皆さんも歴史ロマンを感じてみませんか?

※次のページは、成海神社についてご紹介します。