皆さん、こんにちは。

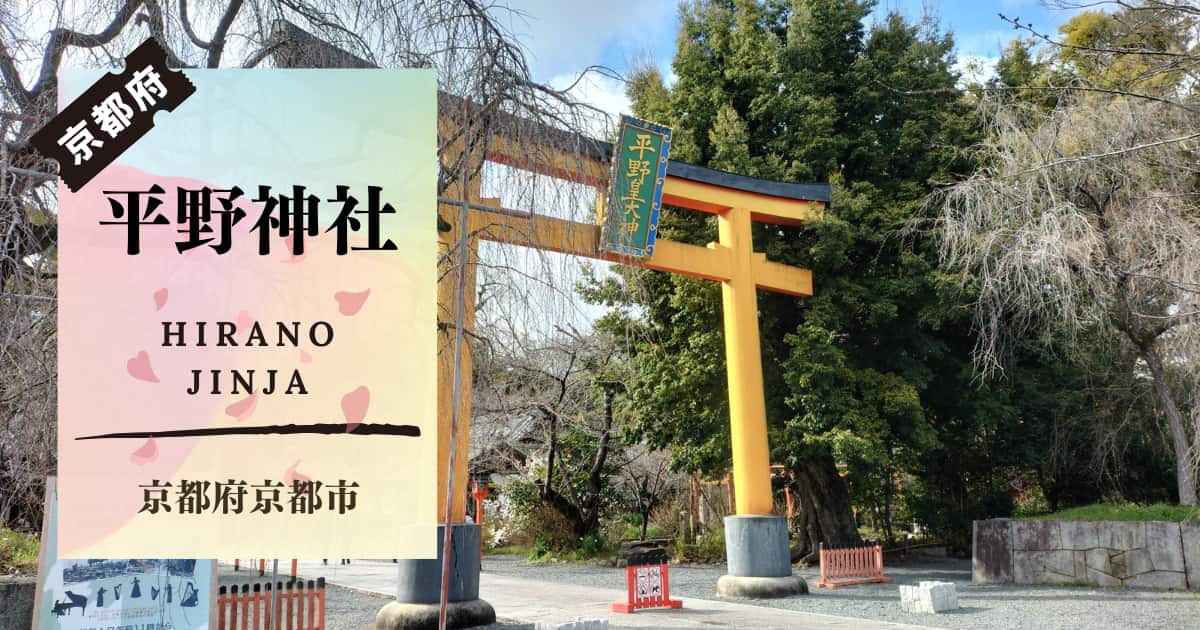

桜の名所として名高い京都の平野神社。

春の訪れとともに、境内には早咲きの桜が咲き始めます。

この時期、隣接する北野天満宮では梅も見頃を迎え、開花時期を合わせると梅と桜を一緒に楽しむことができます。

そして平野神社は、春の景色だけでなく、歴史や信仰、見どころがたくさんある神社です。

今回は、そんな平野神社の魅力をたっぷりと紹介します!

平野神社には、今木皇大神(いまきすめおおかみ)をはじめ、四柱の御祭神が祀られています。

「活力生成」「生活安泰」「厄除け」「生産力」など、私たちの暮らしに力を与えてくださる心強い神々が鎮座しています。

また見逃せないのが、国指定重要文化財の本殿。

「平野造り」や「比翼春日造り(ひよくかすがづくり)」と呼ばれる美しい建築様式を見ることができます。

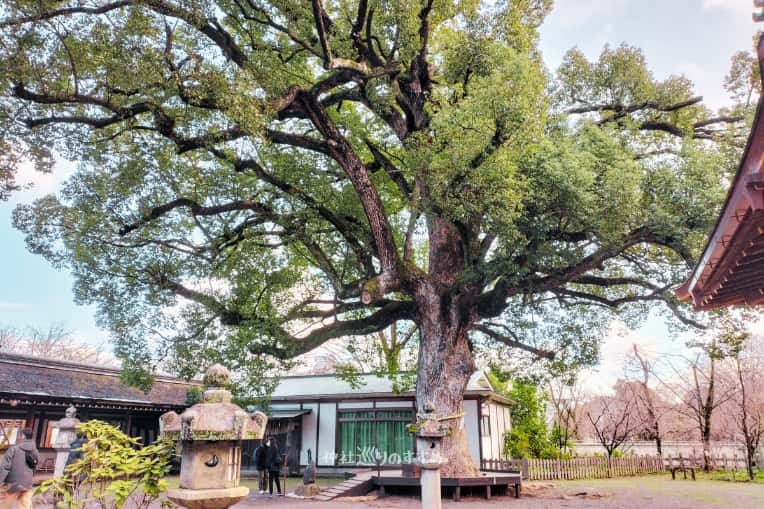

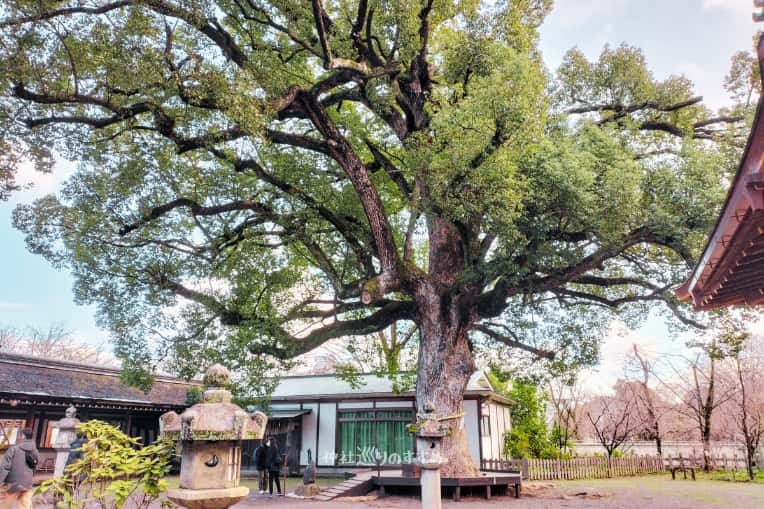

樹齢400年を超える大楠や霊石「すえひろがね」もあり、パワースポットとして親しまれています。

参拝でその力を授かってみるのはいかがでしょうか♪

この記事では、平野神社の歴史や由緒、ご利益、見どころ、御朱印、アクセス方法を紹介します。

京都旅行をお考えの方、歴史や神社に関心のある方は、ぜひ参考になさってくださいね♪

北野天満宮の記事です。こちらも合わせてごらんください。

平野神社について

御由緒

平野神社は、奈良時代末期に制度化された「臣籍降下(しんせきこうか)」と深い関わりを持つ神社です。

源氏・平氏をはじめ、高階・大江・中原・清原・秋篠といった皇族系氏族や天皇の外戚から、氏神として長く尊崇(そんすう)されてきたといわれます。

延暦13年(794年)、平安遷都にともない現在の地にご遷座されました。

皇室をお守りする神としても崇められてきました。

宮中 平野御竈(ひらののみかまど)は、天皇の食膳を整える三つの御竈のひとつで、健康や吉祥を司る役割を担っていました。

平野四神の御神徳は宮中と深く結びつき、天皇をお守りしていたようです。

臣籍降下

皇族が源氏、平氏などの姓を賜り臣下になること

歴史

平野神社は、延暦元年(782年)に『続日本紀』に「田村後宮の今木大神に従四位を授ける」と記述されているそうです。

当初は平城宮の宮中に祀られていましたが、延暦13年(794年)の平安遷都にともない、現在の地に遷座されました。

平安時代の貞観6年(864年)には主祭神・今木皇大神が神階の最高位である正一位が授けられました。

久度大神・古開大神も正三位に、比賣大神は従四位上に叙せられています。

『延喜式』には「皇大御神・皇大神」「神院」などの尊称が記され、平野神社が宮中神と同様の扱いを受けていたとされます。

明治4年(1872年)には官幣大社に列格されました。

平野神社の神様とは?

四柱の神々は、それぞれの役割を持ちながらも一体となり、人々に力を授け、暮らしを見守る神様として崇敬されています。

| 御祭神四座 | 御祭神名 | ご利益 |

|---|---|---|

| 第一殿 | 今木皇大神 (いまきすめおおかみ) | 源気新生・活力生成の神 (生命力の回復、開運、再生) |

| 第二殿 | 久度大神 (くどのおおかみ) | 竈(かまど)の神 (衣食住の安定、家庭円満、生活守護) |

| 第三殿 | 古開大神 (ふるあきのおおかみ) | 邪気を祓い平安をもたらす神 (厄除け、災難除け) |

| 第四殿 | 比賣大神 (ひめのおおかみ) | 生産力の神 (豊穣、子孫繁栄、創造力や実りをもたらす) |

平野神社の神々は、生命力や活力、暮らしの安寧、再出発や創造性など、人生を前向きに歩むための力を授けてくださいます♪

miko

miko四座の神々に心を込めてお祈りすれば、心も暮らしも整い、自然と開運の道がひらけていきますね♪

参考文献:『神社のいろは続き』⑬平野神社について教えてください p178~179

御朱印・平野神社由緒案内

参考ウエブサイト:平野神社HIRANO-JINJA Official web site「平野神社について」より

平野神社見どころ

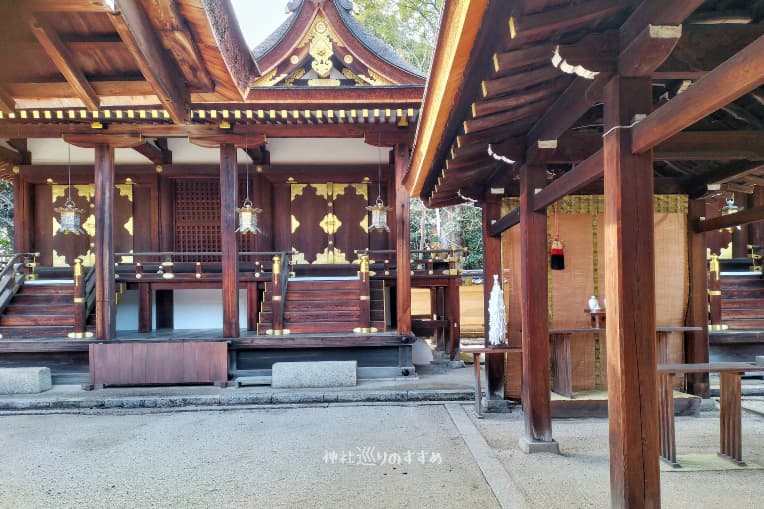

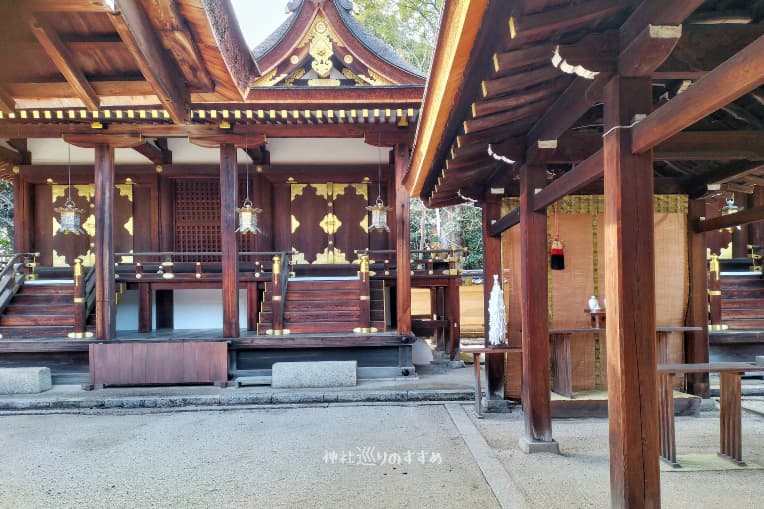

本殿(国指定重要文化財)

御本殿は、寛永年間(1624~1644年)に再建されたもので国の重要文化財に指定されています。

御本殿は、「平野造り」または「比翼春日造り」と呼ばれます。

二殿一体となった御本殿が2棟南北に建っています。

北より順に、第一殿・今木皇大神、第二殿・久度大神、第三殿・古開大神、第四殿・比賣大神の御祭神四座がお祀りされています。

平安の宮廷文化を観察できますね♪

拝殿

平野神社の神門をくぐると、正面に拝殿が見えます。

拝殿は、慶安3年(1650年)に徳川家康の孫、東福門院(とうふくもんいん)によって造営されています。

東神門

東神門には回廊がつながっています。

入口右側に授与所があります。

神門の横に絵馬掛け処もあります。

平野神社境内末社

八幡社

| 社名 | 御祭神名 | ご利益 |

|---|---|---|

| 八幡社 | 八幡大神 | 武運、開運、厄除け |

出世導引稲荷神社

| 社名 | 御祭神名 | ご利益 |

|---|---|---|

| 出世導引稲荷神社 | 出世導引稲荷大明神 | 商売繁盛、開運出世、五穀豊穣 |

猿田彦社

| 社名 | 御祭神名 | ご利益 |

|---|---|---|

| 猿田彦社 | 猿田彦大神 | 道開き、開運、方位除け、交通安全 |

四社併祀社(よんしゃへいししゃ)

御本殿右側に四柱の神様がお祀りされている四社併祀社があります。

| 社名 | 御祭神名 | ご利益 |

|---|---|---|

| 春日神社 | 春日大神 | 家内安全、安産、病気平癒、身体健全、夫婦円満、縁結び |

| 住吉神社 | 住吉大神 | 無病息災、家内安全、安産、開運 |

| 蛭子神社 | 蛭子大神(ひるこのおおかみ) | 商売繁盛、五穀豊穣、大漁、海上安全、家内安全 |

| 鈿女神社 | 鈿女大神(うずめのおおかみ) | 芸能上達、縁結び、夫婦円満 |

平野神社の桜

平野神社の桜は、平安時代の寛和元年(985年)、花山天皇が境内に桜を植えたのが始まりとされています。

その後、臣籍降下した氏族が再生や繁栄を願い、それぞれの家の象徴として桜を奉納してきました。

長い年月のあいだ大切に受け継がれ、現在では約1か月半にわたり咲き続け、多くの人を楽しませています。

境内には約60種・400本の桜があり、珍しい品種も見どころのひとつです。

樹齢100年以上の枝垂れ桜「魁桜(さきがけざくら)」は、境内でも早く咲くといわれています。

魁桜が開花すると、京都の桜が次々と咲くのだそうです。

訪れたときはまだ時期が早く、桜の開花が見られず、少し残念でした!

平野神社のパワースポット

樹齢400年以上の御神木クスノキ

東神門をくぐってすぐ左手には、枝を大きく広げた樹齢400年を超えるクスノキが見えます。

願いを込めて木の周りをまわると、開運や健康長寿のご利益が授かるといわれています。

周囲を回るだけでも、不思議と力をいただける感じがします♪

餅鉄(ベいてつ)「すえひろがね」

「すえひろがね」の由来

平野神社の境内にお祀りされている餅鉄(べいてつ)は、「すえひろがね」と呼ばれる霊石で、近づけた磁石を引き寄せる力を持っています。

霊石「すえひろがね」は、「活力を与えてくださる神様を祀る平野神社に奉納したい」とのご縁から、岩手県より奉納されました。

重さ約200キロ、鉄分約70パーセント、高さ約80センチ、厚さ約27センチの大きな磁鉄鉱石で、神秘の力が宿るとされています。

餅鉄とは?

餅鉄は磁鉄鉱の一種で、丸みを帯びた形が餅を思わせることから、「餅鉄(べいてつ)」と名づけられています。

古くから神秘的な力を宿すとされ、三種の神器のひとつが餅鉄から作られたともいわれています。

かつては粉末状にして、邪気を吸い取る薬としても用いられたと伝わります。

「すえひろがね」のご利益は?

「すえひろがね」は、その名が示すとおり、“末広がり”の幸運や繁栄を象徴しています。

平野神社では、神様の御神徳である活力や幸福を授ける力を持つ石として祀られ、生命力あふれる大楠のそばに安置されています。

霊石「すえひろがね」には、開運・厄除け・健康・活力のご利益があるのではないでしょうか。

社務所で授与される磁石入りのお守り「授かる守」に願いを込めて「すえひろがね」にくっつけると、霊石の持つ力が宿るのだそうです。

「授かる守」に、力を宿して持ち帰ってみてくださいね♪

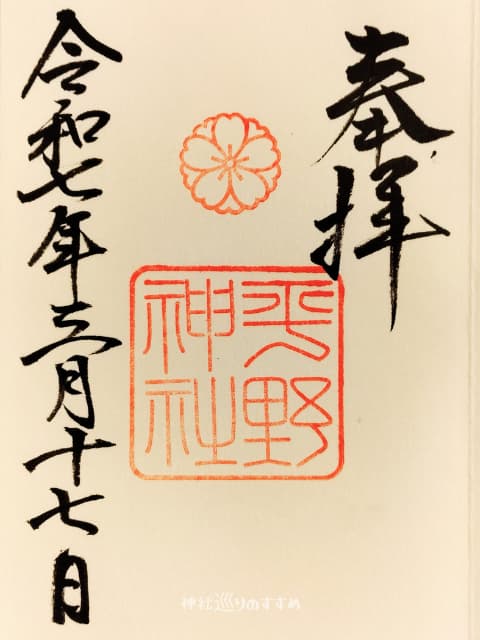

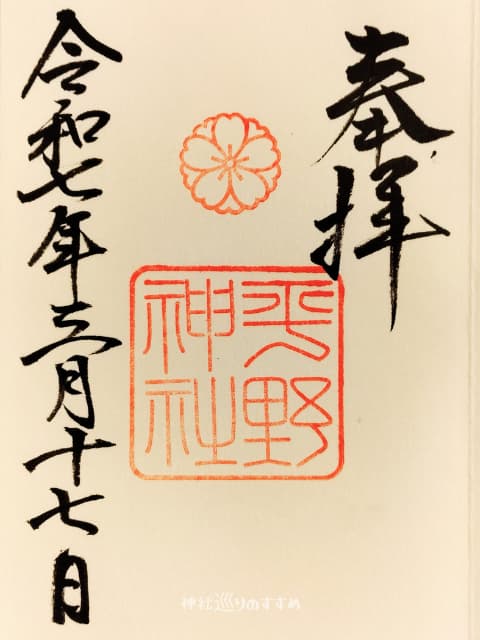

平野神社の御朱印

- 初穂料

-

500円

- 御朱印種類

-

通常御朱印 直書き

- 授与場所・受付時間

-

社務所

9:00~16:30

令和七年三月十七日参拝

桜の神紋、「平野神社」の印

平野神社基本情報

| 名称 | 平野神社 |

| 住所 | 〒603-8322 京都市北区平野宮本町1番地 >>地図を開く |

| 電話 | 075-461-4450 |

| ホームページ | 平野神社公式サイト |

| 御朱印 | 有 |

| 駐車場 | 東側道路の北東角(普通車17台 料金/40分 200円) |

| 参拝時間 | 6:00~17:00(夜桜観賞:日没~21:00) |

| アクセス | JR「京都駅」から市バス[205][50]系統「衣笠校前(きぬがさこうまえ)」下車 徒歩3分 京福電鉄北野線「北野白梅町」駅から徒歩7分 京阪「三条」駅から市バス[10][15]系統利用 |

まとめ

京都・平野神社は、桜の名所として知られるだけでなく、1200年以上の歴史を誇る格式高い神社です。

平安遷都とともに現在の地に祀られ、皇室との深いつながりを持ちながら、人々に信仰されてきました。

春には、約60種類・400本の桜が境内を彩り、なかでも「魁桜」が咲くと、京都の花見が本格化するといわれています。

毎年4月には、「桜花祭」が催されます。

平安時代の装束に身を包んだ人々が、地域を練り歩き、時代絵巻を眺めるように、歴史を感じることができます。

国指定の重要文化財である本殿をはじめ、パワースポットの大楠や霊石「すえひろがね」など、多くの見どころがあります。

そして、平野神社で授与されるお守り「授かる守」もまた、大きな魅力のひとつです。

願いを込めて霊石「すえひろがね」にそっと触れさせると、霊力が宿るといわれています。

力を授かって持ち帰れるのも、ありがたく感じますね♪

京都を訪れた際には、ぜひ歴史ある平野神社を訪れ、心落ち着くひとときをお過ごしください。

平野神社参拝の記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考文献

御朱印・平野神社由緒案内書き御朱印・平野神社由緒案内書き

執筆 伊豆野 誠『神社のいろは続き』

平成25年2月20日初版 発行者 久保田 榮一 発行所 株式会社扶桑社

参考ウエブサイト:平野神社HIRANO-JINJA Official web site「平野神社について」参照

https://www.hiranojinja.com/home/gaiyo 2025/07